OSSライセンスとは?

種類や違反事例、確認方法を解説

2025/11/13

OSSライセンスとは、オープンソースソフトウェア(OSS)の利用(複製・改変・再配布など)に関する許諾条件を規定したものです。 OSSは、基本的に無償でソースコードを入手できることから、開発コストの削減と柔軟なカスタマイズの両方を可能にし、企業の競争力強化に大きく貢献しています。また、自由にソフトウェアを活用できる点や、コミュニティによる継続的な機能向上、品質改善などのメリットが支持され、広く一般に普及しています。 本記事では、OSSライセンスの基礎知識から、代表的なライセンスの特徴、違反事例、そして実務で注意すべきポイントまでを幅広く解説します。 近年ますます発展しているOSSを、安心して活用するための一助となれば幸いです。

目次

OSSライセンスとは?

OSSとは、ソースコードが一般に公開され、誰もが使用でき、OSSライセンスの条件に従って自由に利用(複製・改変・再配布など)できるソフトウェアを指します。

OSSの詳細については、こちらをご参照ください。

OSS(オープンソースソフトウェア)とは?メリットと導入時の注意点

ソフトウェアは著作権の保護対象であり、OSSも例外ではありません。そこで、利用者がOSSを利用するにあたり、著作権者が提示する許諾条件をまとめたものが「OSSライセンス」です。つまり、OSSライセンスで定められたルールの範囲内であれば、OSSの自由な「利用」が認められているのです。

OSSライセンスを正しく理解するために知っておきたい「使用」と「利用」の違い

OSSの活用にあたっては、そのライセンスについて著作権法における「使用」と「利用」という2つの異なる概念を踏まえ、著作権法が後者の「利用」に関して制約を課すものであることを理解しておく必要があります。

「使用」と「利用」の違い(著作権法上の意味)

- 「使用」:ソフトウェアを実行することなどを指し、著作権者の許諾は不要です。

- 「利用」:複製、改変、再配布などを指し、著作権者の許諾が必要です。

※Microsoft Office などの商用ソフトウェアでは、使用許諾契約に同意することで「使用権」が与えられます。これは著作権法ではなく契約による制約です。

※本記事では以降、著作権法上の意味で「使用」と「利用」を示す際には、区別のため鍵括弧を付して表記します。

その「利用」に関する許諾内容(利用条件)を示すものがOSSライセンスです。その内容を正しく理解することで、意図しないライセンス違反やそれに伴う損害賠償や製品の出荷停止といった深刻なリスクを未然に防ぐことができます。

なお、ソフトウェアの「使用」すなわちコンピューター上でソフトウェアを実行すること自体に著作権上の制限は求められません。「利用」つまり複製・改変・再配布などの行為については著作権者の許諾が必要となることを理解しておきましょう。

OSSライセンスが存在する理由

OSSライセンスは、著作権者が自身のソフトウェアを公開(オープンソース化)する際に、その利用条件や意図を法的に明確化するために不可欠です。ライセンスを定めることで、利用者はその条件の範囲内で自由に改変や再配布などが出来るようになり、より多くの人に利用してもらえるメリットがあります。

また、利用者はライセンス条件に従うことで、個別の許諾手続きを経ずに安心してOSSを活用できます。OSSライセンスは、技術の進歩を加速させながら公正な利用を促す土台といえるでしょう。利用条件が明確に定められているからこそ、OSSは無償で提供されながらも健全に発展を続けているのです。

OSSライセンスのポイント

前章では、OSSライセンスの基礎知識を解説しました。

ここからは、OSSライセンスで押さえておきたいポイントを2つ紹介します。

基本的に自己責任である

OSSライセンスの免責事項には、ソフトウェアに不具合などがあった場合は「利用者の自己責任となる(開発者や配布者は責任を負わない)」と明記されています。OSSにセキュリティ上の脆弱性や不具合が見つかった際は、OSS開発者ではなく利用者が責任を負います。

「自己責任」と聞くと、よくないイメージを持つかもしれません。しかし、自己責任の仕組みがなければ、OSSはここまで発展しなかったでしょう。もし開発者がすべての責任を負うならば、リスクを考慮して誰もOSSを開発しようとしないからです。

近年では、自己責任の側面をサポートする動きも出てきています。たとえば「OpenStandia」のようなOSSサポートサービスを活用すれば、OSS利用における導入時や障害発生時における支援を受けられます。

結果として、企業が安心してOSSを利用できる環境が整い、より幅広い企業でOSSの活用が進むでしょう。

OSSのサポート・保守・導入・運用サービス「OpenStandia」

著作権表示・ライセンス表示を遵守する

ほとんどのOSSライセンスは、著作権表示やライセンス表示を義務付けています。表示義務を怠ると、ライセンス違反とみなされるので注意してください。

特に、OSSを自社の製品やサービスに組み込んで配布する企業にとって、表示義務の遵守は重要です。法的なトラブルを避けるには、それぞれのOSSライセンスの詳細を正確に理解し、適切に表示を行う姿勢が求められます。

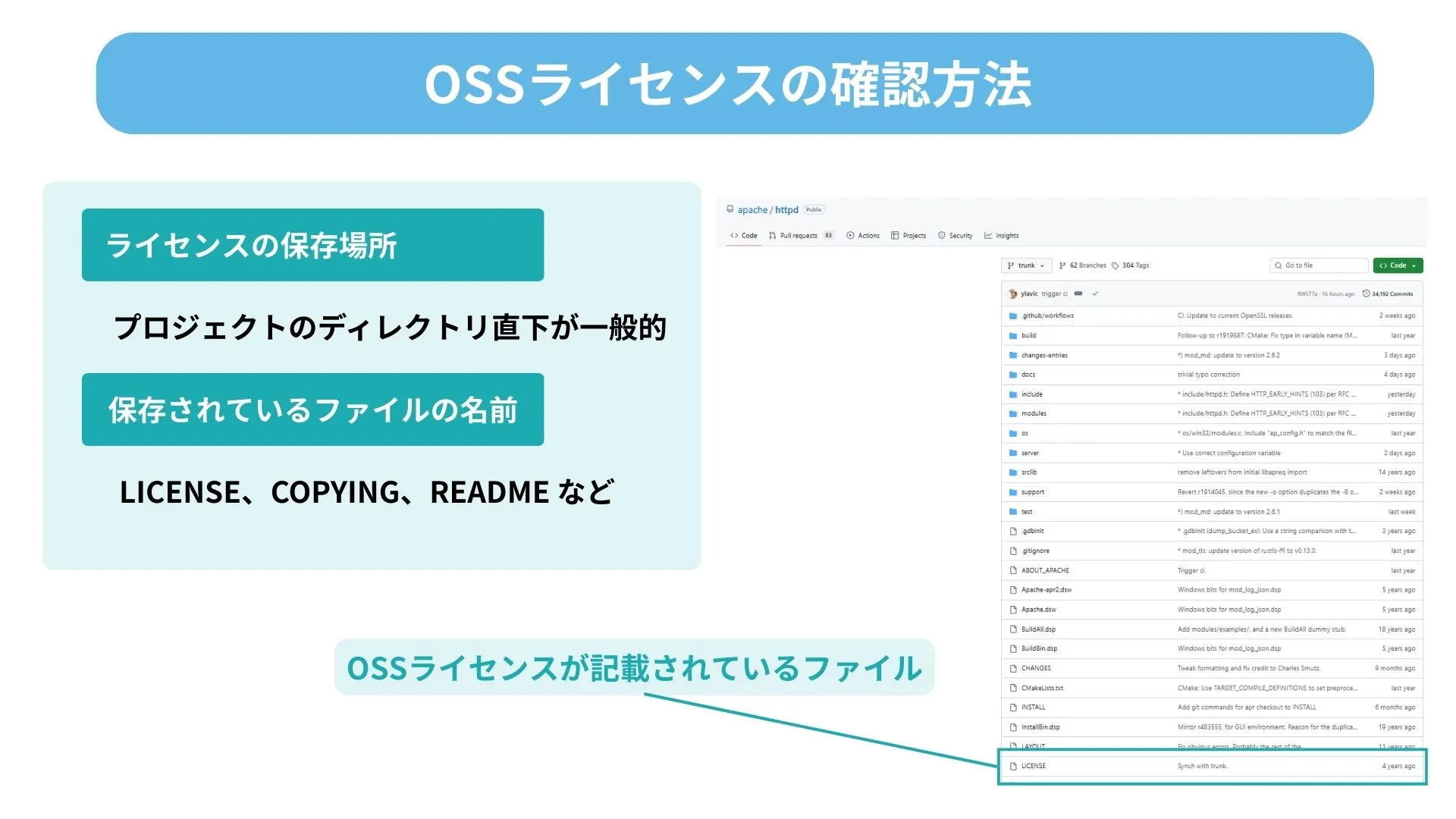

OSSライセンスの確認方法

※画像をクリックすると拡大した画像をご覧いただけます。

OSSライセンスは、主に以下のいずれかの箇所で確認できます。

- ソースコードとは別のファイル(LICENSEやCOPYINGなど)

- ソースコードファイル内

- OSSコミュニティのWebサイト

- マニュアルや画面表示

ソースコードとは別のファイル

OSSプロジェクトでは、ソースコードとは別にライセンス情報をまとめたファイルを配置するのが一般的です。ファイル名は LICENSE、COPYING、README などで、プロジェクトのディレクトリ直下に置かれます。このファイルを開くと、OSSに適用されているライセンスの全文を確認できます。

ソースコードファイル内

ソースコードファイルに直接ライセンス文が記載されている場合もあります。copyright や license といった単語でソースコードを検索すると、利用条件が記載された箇所を見つけやすくなります。

URLリンクによる提示

ファイル内にライセンス文を直接記載せず、URLだけを記載しているケースもあります。

リンク先にアクセスすると、ライセンス全文を確認できます。

マニュアルや画面表示

組み込み製品などでは、マニュアルや製品画面にライセンス文が直接表示されることもあります。製品にOSSが利用されている場合は、これらもあわせてチェックするとよいでしょう。

OSSライセンスと商用ソフトウェアライセンスとの違い

OSSライセンスおよび商用ソフトウェアライセンスは、いずれもソフトウェアライセンスの一種ですが、その目的や性質は大きく異なります。

そもそも「ライセンス」とは何でしょうか。広辞苑によれば、「許可・免許。また、その証明書。特に、輸出入その他の対外取引許可や自動車運転免許」と説明されています。

ソフトウェアにおけるライセンスも、この「許可」にあたります。つまり、著作権者が利用者に対して「この条件のもとで使用してよい」と認める利用許諾のことです。

OSSライセンスと商用ソフトウェアライセンスの比較

| OSSライセンス | 商用ソフトウェアライセンス | |

|---|---|---|

| 許諾対象 |

ソフトウェアの著作物※1 |

ソフトウェア製品※2 |

| 使用の基本 |

基本的に無償で使用可能。ただし配布やサポートが有償となる場合もある |

有償で提供されることが多く、使用は契約に基づく |

| 改変・再配布 |

認められる(条件あり) |

原則禁止 |

| 著作権者の意図 |

自由な利用・共有・改良を促進 |

利用を制御し、収益化や利用制限を図る |

| 法的性質 |

著作権者からの一方的な利用許諾。利用者が同意操作をしなくても条件が適用される |

利用者の同意を前提とした契約。かつてのシュリンクラップ契約、現在主流のクリックラップ契約によって成立 |

| 利用者の義務 |

ライセンス条件を守り、必要に応じてソース公開やライセンス継承を行う |

利用規約を遵守(コピーやリバースエンジニアリングは禁止されることが多い) |

- 「ソフトウェアの著作物」とは、ソースコードや実行ファイル(バイナリファイル)など、著作権法で保護されるプログラムそのものを指します。

- 「ソフトウェア製品」とは、インストーラに加え、マニュアル、パッケージ、サポート契約などを含む「製品としてのソフトウェア一式」を指します。

商用ソフトウェアライセンスの形態

商用ソフトウェアのライセンスには、利用期間やサービス内容に応じていくつかの形態があります。

- 永久ライセンス(Perpetual License)

一度購入すれば、そのバージョンを無期限に使用できる権利。

例:従来の「Microsoft Office」 - 年間ライセンス/サブスクリプション(Subscription License)

一定期間(1年や月単位)に限り使用でき、契約を更新しなければ使えなくなる方式。

例:「Microsoft 365」「Adobe Creative Cloud」 - サブスクリプション+サポート契約型

ソフトウェアの使用権に加えて、アップデート・保守サポートを含む契約。

例:Red Hat Enterprise Linux(RHEL)

Linuxカーネル自体はGPLライセンスのOSSですが、Red Hatは1年単位のサブスクリプションとして提供し、更新プログラムやサポートを受けられる仕組みを採用しています。

デュアルライセンスの例:MySQL

もう一つ注目すべき仕組みが、デュアルライセンス(Dual License)です。これは同じソフトウェアを複数の異なるライセンス形態で提供する方法です。

代表例が MySQL です。MySQLは、現在オラクル社が著作権者となっており、次の二つのライセンス形態で提供されています。

無償のオープンソース版(GPLライセンス)

自由に使用できますが、改変や再配布を行う場合はGPLの条件(ソースコード公開義務など)を守る必要があります。

有償の商用ライセンス版

サブスクリプション契約として提供され、技術サポートや高度な付加機能が付属。契約期間が終了すれば利用権も失効し、アンインストールが求められます。GPLの制約を回避したい企業(自社のソースコードを公開せずに製品に組み込みたい場合など)が選択しています。

MySQLは、OSSとしての自由度と商用サポートの安心を両立させた典型的な事例といえます。

このように、OSSライセンスと商用ソフトウェアライセンスは、その性質や仕組みが大きく異なります。OSSライセンスは著作権者からの一方的な利用許諾であり、利用者が同意操作を行わなくても条件が適用されます。これに対して商用ライセンスは利用者の同意を前提とした契約であり、クリックラップ契約といった形態を通じて成立します。さらに商用ライセンスには買い切り型やサブスクリプション型があり、MySQLのようにOSSと商用の双方のライセンス形態を選べるデュアルライセンスの仕組みも存在します。OSSと商用、それぞれの特徴を理解することは、ソフトウェアを正しく活用するうえで欠かせません。

次の項目では、一般的によく使われるライセンスを取り上げ、その特徴や違いを分かりやすく紹介します。

主要なOSSライセンス

主要なOSSライセンスごとに、特徴を表にまとめました。

※画像をクリックすると拡大した画像をご覧いただけます。

OSSライセンスは、その特徴やソースコード開示義務の強さによって、いくつかのタイプに分類することができます。本記事では以下の4つのタイプに分類して説明します。

- BSDタイプ(非コピーレフト型)

- MPLタイプ(弱いコピーレフト型・ファイル単位)

- LGPLタイプ(弱いコピーレフト型・ライブラリ向け)

- GPLタイプ(強いコピーレフト型)

BSDタイプ

BSDタイプの特徴としては、以下の点が挙げられます。

- 再配布や商用利用の自由度が高い

- ソースコードの開示義務は比較的緩やか

代表的なBSDタイプのライセンスは、以下のとおりです。

- MIT License

- 2条項BSD(BSD-2-Clause)

- 3条項BSD(BSD-3-Clause)

- Apache License 2.0

これらのライセンスは、オープンソース・ライセンスの中でも特に利用条件が緩やかで、商用利用や再配布の自由度が高いことが特徴です。ライセンスに定められた著作権表示および免責条項を維持し、利用条件を守る限り、ソフトウェアの利用(複製・改変・再配布など)が自由に行えます。有償での再配布や、自社製品への組み込みも可能です。

特にMITライセンスや2条項BSDライセンスは、表示義務以外に制約がほとんどなく、非常に扱いやすいため、多くの企業や開発者に支持されています。また、Apache License 2.0は特許に関する保護条項も含まれており、特許リスクへの配慮が必要な企業にも適しています。

ただし、BSDタイプのライセンスは、ソースコードの開示を義務付けていないため、改変されたバージョンがクローズドなまま流通するリスクがあります。このため、利用者がそのソフトウェアの内部動作や改変内容を把握できないケースもあり、OSSの透明性や協調的な改善という観点では、やや課題となる可能性があります。

このように、BSDタイプのライセンスは「自由度の高いライセンスモデル」として、幅広い用途で利用される代表的なOSSライセンスタイプである一方、ソースコード開示義務がないことに伴うリスクについても理解しておくことが重要です。

MPLタイプ

MPL タイプの特徴としては、以下の点が挙げられます。

- 改変の有無にかかわらずソースコードの開示が必要

- オープンソースの原則と商用利用の柔軟性を両立しやすい

代表的なMPLタイプのライセンスは、以下のとおりです。

- Mozilla Public License 2.0

- Eclipse Public License 2.0

MPLタイプのライセンスはすべて、「ファイル単位のコピーレフト(file-based copyleft)」を採用しており、後述のGPLのような強いコピーレフトとは異なり、より緩やかで柔軟なライセンス形態となっています。

MPLライセンスにおけるソースコードの開示義務は、改変したコードのファイル単位に限定されます。つまり、MPLライセンスのコードを含む特定のファイルを改変した場合、そのファイルのソースコードのみを開示すればよく、それ以外の独自開発部分には開示義務がありません。

また、同一のソフトウェア内で、MPLコードと独自コードを混在させることが可能です。

独自部分のコードは非公開のままにしても問題なく、商用ソフトウェアにも組み込みやすい構造となっています。

さらに、動的リンク、静的リンクに関係なく、ファイル単位で開示義務が判断されるため、実務上の判断がしやすいという利点があります。

MPLライセンスは特許の明示的な取り扱いがされていることもあり、企業での利用が進んでいます。

代表的なMPLタイプライセンスの補足:

- MPL 2.0

Mozillaが策定したライセンスで、GPLやApacheライセンスとの互換性にも配慮した構成になっています。改変ファイルの開示義務がある一方で、他の部分は非公開でも問題なく、バランスのとれたライセンスです。 - EPL 2.0

Eclipse Foundationが採用するライセンスで、MPLに近い構造です。特許に関する条項も明示されており、特許リスクを軽減したい企業による利用が多いです。

MPLタイプのライセンスは、改変部分に限定したソースコード開示義務を課すことで、オープンソースの精神と商用利用の両立を目指したバランス型のライセンスです。

「GPLほど厳しくなく、MITやBSDほど緩くない」中間的なライセンスとして、実務や企業の製品開発でも採用しやすいことが大きな特徴です。

ただし、ライセンスの種類(MPL/EPL)によって詳細は異なるため、適用する際は各ライセンスの条文を確認の上、対応することが推奨されます。

LGPLタイプ

LGPL タイプの特徴としては、以下の点が挙げられます。

- 改変せずにリンクするだけであれば、自作アプリケーションのソースコード開示は不要

- ライブラリそのものを配布する場合、改変していなくてもソースコードを添付するか入手手段を提供する必要がある

代表的なLGPLタイプのライセンスは、以下のとおりです。

- GNU Lesser General Public License version 2.1(LGPL-2.1)

- GNU Lesser General Public License version 3(LGPL-3.0)

LGPLタイプはGPLの派生ライセンスであり、GPLと同様に「コピーレフト型ライセンス」に分類されますが、より緩やかな制限となっているため「弱いコピーレフト(Weak Copyleft)」や「準コピーレフト」とも呼ばれます。主にライブラリ向けに設計されており、他のソフトウェアと連携しやすいライセンスとして広く利用されています。

LGPLでライセンスされたライブラリをそのまま利用(リンク)するだけであれば、ライブラリを使用する側のプログラムにはGPLのような強いソースコード開示義務は課されません。このときの「リンク」は、動的リンク(共有ライブラリ)であれば原則として開示義務なしとされています。ただし、ライブラリ自体を改変して配布する場合は、その改変部分についてはソースコードの開示が必要です。

静的リンク方式(ライブラリをプログラムに直接組み込む方式)の場合は、自作プログラムのソースコードを公開するか、利用者がライブラリを入れ替えられるように、プログラムを「ライブラリ抜きの部品」として提供する必要があります。例えば、ライブラリ部分だけ後から追加できるようなファイル(オブジェクトファイル)と、必要な設定情報(ヘッダファイルなど)を配布します。

また、LGPLでライセンスされた共有ライブラリ(アプリケーションがリンクして利用する共通のプログラム部品。WindowsではDLL、Linuxでは.soファイルに相当)を利用する場合でも、利用者がライブラリを差し替えられるようにする義務があります。そのため、利用者がライブラリの差し替えを行う目的において、自作プログラムのリバースエンジニアリングを行うことを禁止する条件を設けてはいけません。

LGPLバージョン3における補足事項:

LGPLv3では、ユーザーの自由をさらに保護するため、以下の点が追加されています。

インストール情報提供義務(第4条e項)

静的リンクなどによりライブラリを組み込んだソフトウェアを配布する場合、ユーザーが自らの手でライブラリを差し替えて実行できるように、必要に応じて「インストール手順や鍵情報などの提供」が求められる場合があります。これは、改変後のライブラリを製品上で動かせないようにする制限(いわゆる「TiVo化」)を防ぐことを目的としています。

Combined Library 条項(第5条)

LGPLライブラリを他のライブラリと結合して、1つの大きなライブラリ(結合ライブラリ)として配布することも認められています。ただし、その場合はLGPLライブラリ部分を単独で取り出して利用できるように、元のLGPLライブラリを別途提供しなければなりません。さらに、「どの部分がLGPLライブラリなのか」「その元のソースコードをどこで入手できるのか」を明記する必要があります。

このようにLGPLは、オープンソースとしての自由を守りながらも、商用ソフトウェアなどとの連携を比較的容易にすることを目的としています。そのため、企業でも安心して採用しやすいライセンスの一つとなっています。

ただし、動的リンクや静的リンクの扱いによってライセンス義務の範囲が変わるため、実務ではトラブルを避ける目的で、オブジェクトコードの準備や注意事項の明示などに慎重な対応が求められます。特にLGPLv3ではGPLv3の思想を取り入れた追加条項があるため、バージョンによる違いにも注意が必要です。

GPLタイプ

GPL タイプの特徴としては、以下の点が挙げられます。

- 改変・再配布する場合は、全体のソースコードをGPLと同じ条件で開示する義務がある

- 他ライセンスとの組み合わせには特に注意が必要

代表的なGPLタイプのライセンスは、以下のとおりです。

- GNU General Public License version 2(GPL-2.0)

- GNU General Public License version 3(GPL-3.0)

- GNU Affero General Public License version 3(AGPL-3.0)

これらのライセンスは、自由ソフトウェアの理念を強く反映した「コピーレフト型ライセンス」として知られており、ソフトウェアの自由な利用(複製・改変・再配布など)を認める一方で、利用者にも「同じ自由を保証する」ことを義務づけています。

GPLライセンスにおいては、ソフトウェアを改変・再配布する場合、そのソースコードの開示が必須です。改変やリンクを含めて他のソフトウェアに組み込む場合も、GPLと同じライセンスで公開する義務が生じます(いわゆる「強いコピーレフト」)。

GPLv3では、特許の取り扱いや、ソフトの改変後に製品上で動かせないようにする「TiVo化」(ハードウェア側で改変版の実行を技術的に制限する仕組み)への対策が追加されており、より厳格にソフトウェアの自由を保護することを目的としています。

AGPLv3はGPLv3の派生であり、Webサービスなどネットワーク経由で提供されるソフトウェアにもソースコード開示義務を拡張しています。

このような特徴により、GPLタイプのライセンスは、オープンソースの「自由と透明性」を強く保ちたい開発者やプロジェクトに適しています。

一方で、改変・再配布におけるソースコード開示義務の強さや、他ライセンスとの互換性に注意が必要であることから、特に商用ソフトウェアとの組み合わせには慎重な判断が求められます。

また、動的リンクか静的リンクかによって、GPLやLGPLの影響範囲(ソースコード開示義務の有無)が変わるという議論があります。特にLGPLではこの点が重要です。ライセンス違反を避けるため、多くの企業では「影響がある」とみなして安全な対応をとることが一般的です。

さらに、GPL違反とみなされた場合には、ソースコードの開示請求や法的な訴訟につながるリスクもあるため、企業や商用サービスにおける採用を控える傾向も見られます。

BSDタイプのように閉じた形で再配布することはできませんが、ユーザーと社会全体に自由を還元するという理念に基づいたライセンスとして、今日も多くのプロジェクトで採用されています。

OSSライセンスにおけるリスク

OSSはソフトウェア開発において便利な反面、潜在的なリスクも存在します。ここからは、OSSを導入する前に把握しておきたいリスクを3つ紹介します。

法的リスク

OSSライセンスに違反すると、著作権侵害として損害賠償請求や製品の出荷停止命令といった深刻な問題に発展する可能性があります。こうした法的リスクを避けるには、OSSを導入する前にライセンスの条件を正しく理解し、遵守することが不可欠です。

運用・セキュリティリスク

OSSの利用は自己責任となります。自社がOSSを組み込んだ製品で不具合が発生した場合、開発者ではなく自社が責任を負うことになります。また、脆弱性や不具合の修正は開発コミュニティや自社で行う必要があるため、アップデート状況を定期的に確認し、セキュリティ上問題のあるバージョンの使用は避けるべきです。

ビジネスリスク

OSSのライセンス違反が発覚すると、製品の出荷停止やサービス遅延を招き、企業の信頼性・ブランドイメージを損なってしまいます。一度失われた顧客からの信頼を回復するには、多くの時間と労力が必要です。

また、OSSのライセンスが途中で変更される可能性もあります。これまで無料で利用していたOSSが突然有料化されたり、厳しい利用条件が付されたりするケースも存在します。こうした変化は事業に影響を与える為、ライセンス変更の可能性やその影響をあらかじめ認識しておくことが重要です。そのため、OSS導入時にはライセンスの確認を慎重に行いましょう。

OSSライセンスの違反事例と新たな課題

ここでは、OSSを活用している企業がライセンス違反となってしまった事例と、OSSを利用していく上で押さえておくべき新たな課題を紹介します。

「Linksys」のGPL違反

ネットワーク機器メーカーであるCisco社のブランドLinksysは、自社製ワイヤレスルーター(WRT54Gなど)にGPLライセンスのコード(LinuxやBusyBoxなど)を組み込んでいたにも関わらず、ユーザーに対してソースコードを公開していませんでした。このことが2003年頃、有志のエンジニアや開発者コミュニティから指摘され、FSF(Free Software Foundation)の元代表Bradley M. Kuhn氏、BusyBoxやLinuxの主要開発者など複数の個人・団体が連携して是正を求める動きが活発化しました。

この事例が注目されたのは、法人によるOSSライセンス違反を個人やコミュニティが是正に導いた初期の象徴的な事案であり、特に「組み込み機器でもGPLなどOSSライセンスの条件が現実に法的拘束力を持つ」ことを広く知らしめた点にあります。メーカー側は、従来「ブラックボックス」が当然であったハードウェア製品においても、オープンソースソフトウェアの利用時にはそのライセンス義務を履行する必要がある、という認識を業界へ浸透させる契機となりました。

協議の結果、Linksys(Cisco)はルーター製品のソースコードをほぼGPL準拠の形で公開し、GPL違反状態は解消されました。最終的に、FSFとCiscoは共同合意に達し、この合意にもとづいてFSFはCiscoに対する訴訟を取り下げました。この公開ソースコードを基にOpenWrtなどのオープンソースファームウェアが誕生し、ユーザーや技術者が改良・応用できる新たな可能性が切り拓かれました。

また、この事件をきっかけに、ハードウェアメーカーを含む幅広い業界でOSSライセンスの遵守やソースコード公開、技術の透明性への取り組みが強化され、OSSライセンスが単なる「開発者のルール」ではなく、法的・社会的ルールであることを全世界に強く印象付けたと言えます。

参考:Software Freedom Conservancy|Strategic GPL Enforcement Initiative

「Vizio」のGPL違反

Vizioは、アメリカで高いシェアを誇るスマートテレビメーカーです。VizioのスマートテレビはGPLv2などのOSSが組み込まれていますが、Vizioはその利用条件であるソースコードの開示などを十分に履行していないとされ、これが問題視されました。そこで、ライセンス遵守を推進する団体であるSFC(Software Freedom Conservancy)が、Vizioを相手取り訴訟を提起しました。

このようなケースでは、一般的にソフトウェアの著作権者がGPLの条件に違反した利用者・企業を「著作権侵害」として訴えることが多く、訴訟を提起できるのは著作権者に限定されます。しかし今回のVizio訴訟では、ソフトウェアの購入者やその利益を受けるとされる第三者(たとえば端末の消費者)にも、GPLライセンス契約の「第三者受益者」として契約違反を理由に訴訟を提起する権利があるのかが争点となりました。

2022年、カリフォルニア州控訴裁判所はSFCの主張を一部認め、訴訟をカウンティ上級裁判所(州裁判所)で継続できると判断しました。この判断で特に注目されたのは、OSS(ライセンスGPL)が、契約の直接当事者でないデバイス購入者などにも「第三者受益者」として一定の権利を与えうると認め、著作権侵害ではなく契約違反として、ライセンス違反の訴訟を起こせる可能性を認めた点です。つまり、今後は著作権者だけなく、エンドユーザーもGPL違反に対して法的アクションを起こせる道が開かれる可能性が示されたことが、オープンソースコミュニティや法曹界に大きなインパクトを与えました。

参考:Software Freedom Conservancy|Software Freedom Conservancy v. Vizio Inc.

巨大プラットフォーマーの影響によるOSSライセンスの変更という新たな課題

近年、一部の大手クラウド企業(いわゆる「巨大プラットフォーマー」)が、OSSを利用した商用サービスを展開する一方で、OSSコミュニティへの還元や貢献が十分ではない、いわゆる「ただ乗り」への懸念が高まっています。

具体的には、クラウドベンダーがOSSをベースに自社サービスを展開し、多大な収益を上げる一方、開発元のプロジェクトやコミュニティにはその利益が還元されにくいという指摘があります。このような状況への対応として、いくつかの主要なOSSプロジェクトではライセンスを変更する動きが活発化しています。

たとえば、MongoDBやElasticsearch、TerraformといったOSSプロジェクトでは、それぞれ独自の新ライセンスへの切り替えを決断し、商用サービスでの利用について、一般的なOSSライセンスより制限や条件を設ける形としています。

| OSSプロジェクト | 移行前 | 移行後 |

|---|---|---|

| MongoDB |

AGPLv3.0 |

SSPL(Server Side Public License)(独自ライセンス) |

| Elasticsearch |

Apache-2.0 |

SSPLとELv2(Elastic License 2.0)のデュアルライセンス |

| Terraform |

MPL |

BSL(Business Source License)(商用利用に一部制限を加えるライセンス) |

今後、OSSの開発や利用をめぐって「ビジネスとしての持続可能性」と「オープンソースの理念」をどのように両立していくのかが、企業・開発者双方にとって重要な課題となります。これからOSSを利用・提供する際には、ライセンス選択や変更の動向に十分注意を払うことが求められるでしょう。

参考:MongoDB|MongoDB Licensing

参考:Elastic|ソフトウェアライセンスに関するFAQ

参考:HashiCorp|HashiCorp Licensing FAQ

OSSライセンス違反を防ぐために企業が取るべき5つの組織的対策

ライセンス違反がいかに重大な事態につながるかを理解できたところで、ライセンス違反を防止するための具体的な対策を5つ紹介します。

OSSライセンスの内容を正しく理解する

OSSライセンス違反を防止するには、ライセンス内容を正確に理解することが不可欠です。

OSSライセンス文書には専門用語や複雑な条項が多く含まれますが、各条項の意味を一つ一つ把握し、誤解のないよう注意しましょう。

また、企業としてOSSを導入する際には、OSS利用に関する明確なポリシーや具体的なガイドラインを策定することが重要です。これにより、組織全体でライセンス遵守体制を強化できます。

加えて、開発部門だけでなく、OSSを利用する可能性のあるすべての従業員に対し、以下の内容についての定期的な教育が有効です。

- OSSライセンスの基礎知識

- 自社のポリシー・ガイドライン

- 遵守すべきルール

こうした教育や啓蒙活動によって、組織全体でOSSライセンス違反のリスクを大幅に軽減することが可能となります。

さらに、OSSライセンスの条文だけでなく、その背後にある著作者やプロジェクトの理念・意図にも目を向けることが、より深い理解につながります。可能であれば、実際にコミュニティに参加し、開発者とのやりとりや議論に触れることで、その価値観や文化を知ることができます。GitHubなどの開発プラットフォームで寄せられている質問や要望、バグ報告への対応を見てみるのもよいでしょう。

開発部門・法務部門の双方でチェックをする

OSSを導入する際は、開発部門・法務部門が連携し、チェック体制を構築することが重要です。両部門が協力して横断的な情報共有を行えば、見落としによるライセンス違反のリスクを抑制できます。チェックは、新しいOSSを導入する段階に限らず、開発プロセスの各フェーズや製品出荷前など、複数のタイミングで実施することが理想的です。

社内に法務部門がない場合は、OSSライセンスに精通した外部の専門家や弁護士に相談することで安心して対応できます。

複数ライセンスが両立するかを確認する

異なるOSSライセンス同士は、条件によっては両立できない場合があります。ライセンス同士の条項が矛盾する場合、法的リスクが生じる可能性があるため、導入前に慎重な確認が必要です。

たとえば、Apache-2.0とGPLv2は、以下の観点から両立しません。

- Apache-2.0:OSSを配布する者に対し,そのOSSを利用する者に対して特許ライセンスの付与を義務付けている。

- GPLv2:ライセンスで明記されていない追加的な義務を課すことを禁止しており、特許ライセンスに関する規定が存在しない。

そのため、Apache-2.0を遵守した場合、GPLv2の禁止する「追加的な義務」に該当するおそれがあります。このように、両ライセンスを同時に満たすことができないケースが存在するため、OSSの組み合わせには注意が必要です。

OSSを活用する際には、事前にライセンスの条件を比較検討し、組み合わせて利用した際に矛盾が生じないかを確認しておきましょう。また、システム全体のライセンス構成を意識した「ライセンス設計」を行うことで、後のリスクや再構築の手間を回避できます

OSSライセンスをツールで一元管理する

OSSライセンスは考慮すべき条件や制約が多く、複数のOSSを導入するプロジェクトでは、ライセンス構成の全体像を正確に把握することが容易ではありません。そのため、OSSの構成管理やライセンス管理を記録・検証する補助的な手段として、専用の支援ツールを活用することが有効です。

こうしたツールは、開発者の判断や管理プロセスを代替するものではありませんが、以下のような機能により、人的ミスの検出や記録の整合性確認をサポートしてくれます。

- ソースコード内のOSSライセンスを自動で検出し、一覧化

- 検出したライセンス情報と、ドキュメントや管理表などの記録内容との整合性を確認

- 意図しないOSSや未承認コンポーネントの混入を警告

- OSS構成表やSBOM(Software Bill of Materials)の作成および出力機能

これらの機能により、OSSライセンス管理の透明性が高まり、将来的な監査や外部調査にも対応しやすくなります。なお、代表的なOSSライセンス管理支援ツールとしては、以下のようなものがあります。

- FOSSA

- Mend (旧WhiteSource)

- Black Duck

- OSS Review Toolkit(ORT)

- ScanCode Toolkit

これらのツールはそれぞれに特徴があるため、自社の開発プロセスや規模、リスク管理ポリシーに応じて選定することが重要です。

専門家のアドバイスを受ける

OSSは日々進化を続けており、ライセンスの改訂や新たな判例、摘要範囲の解釈変更など、最新の動向を継続して把握するには多大な労力を要します。このような状況において頼りになるのが、OSSライセンスに精通した専門家の存在です。

OSSライセンスの専門家は、最新のライセンス動向や法的リスク、企業におけるOSS活用の実務的な課題に対して、豊富な知識と経験を有しています。自社の開発状況や利用形態に応じた的確なアドバイスを提供してくれるだけでなく、潜在的なリスクや見落としがちな問題点についても事前に指摘してくれるでしょう。

こうした専門家と早期に連携することで、ライセンス違反や訴訟リスクといった重大なトラブルを未然に防ぎ、プロジェクトをより安全かつ円滑に進めることが可能になります。

まとめ

OSSライセンスは、OSSの利用(複製・改変・再配布など)に関する許諾条件を規定したものです。現代のソフトウェア開発においてOSSは欠かせない存在となっていますが、OSSライセンスの内容をきちんと把握せずに利用すると、法的リスクに発展する可能性があります。こうしたリスクを回避するには、ライセンスの正確な理解と、組織的な運用体制の整備が不可欠です。

そのためには、以下のような取り組みが有効です。

- 開発部門と法務部門の連携によるチェック体制の構築

- ライセンスの互換性を意識した設計

- OSS管理ツールや専門家の活用によるリスク可視化

OSSの恩恵を安心・安全に享受するためにも、法令遵守の観点から、ライセンスへの適切な対応が企業の責任ある姿勢として求められています。

免責事項

本記事は、OSSライセンスに関する一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する法的助言を行うものではありません。記載内容は執筆時点での情報に基づいており、その正確性や完全性を保証するものではありません。OSSライセンスの適用や解釈は状況によって異なる場合がありますので、実際の利用にあたっては必ず原文を確認し、必要に応じて専門家(弁護士など)にご相談ください。

OpenStandiaサービス

OpenStandiaは、野村総合研究所(NRI)が提供するオープンソースソフトウェア(OSS)利用の課題を解決する安心のワンストップサービスです。

OSS利用の課題を解決し、企業にもたらすOSSのメリットを感じていただくためのさまざまなサポート&サービスメニューをご用意しています。