OSS(オープンソースソフトウェア)とは?メリットと導入時の注意点

2025/04/21

コストを抑えながら開発する場合、プログラムの中身(ソースコード)が公開されているオープンソースと、自由に閲覧や改変ができるオープンソースソフトウェア(OSS)が重要な役割を果たします。本記事では、オープンソースとオープンソースソフトウェア(OSS)について説明します。

オープンソースとは

オープンソースとは、プログラムのソースコードを開示し、自由に使用・改良、再配布できる仕組みです。主な特徴は以下のとおりです。

- ソースコードが公開されており、基本的に自由に使用できる

- 自由な改変と再配布ができる

- 利用条件や制約を定めたライセンスは明確になっている

「オープンソース」という概念は、1998年にアメリカのOpen Source Initiative(以下、OSI)という団体によって提唱されました。OSIは「ソースコードが開示されていて、自由な利用、再配布を認めているソフトウェア」を、オープンソースソフトウェア(以下、OSS)と定義しています。

オープンソースは、基本的にソフトウェアのライセンス費用が発生しません。そのため、開発コストの削減に有効です。

OSIが定めたオープンソースの定義は、以下に記載する10の条項からなります。

【OSIが定めたオープンソース10個の定義】

- Free Redistribution(再頒布の自由)

- Source Code(ソースコード)

- Derived Works(派生ソフトウェア)

- Integrity of The Author’s Source Code(作者のソースコードの完全性)

- No Discrimination Against Persons or Groups(個人やグループに対する差別の禁止)

- No Discrimination Against Fields of Endeavor(利用する分野に対する差別の禁止)

- Distribution of License(ライセンスの分配)

- License Must Not Be Specific to a Product(特定製品でのみ有効なライセンスの禁止)

- License Must Not Restrict Other Software(他のソフトウェアを制限するライセンスの禁止)

- License Must Be Technology-Neutral(ライセンスは技術中立的でなければならない)

オープンソースソフトウェア(OSS)とは

オープンソースソフトウェア(OSS)とは、ソースコードが公開されており、ライセンスの条件に基づいて閲覧、使用、変更、再配布できるソフトウェアのことを指します。開発者は、特定のオープンソースライセンスに則ったうえで、自由にOSSを活用できるという仕組みとなっています。

しかし、OSSでは公式サポートが提供されていないケースも多いため、トラブルが発生した場合はユーザー自身で対応する必要もあります。

また、OSSは、個人や企業、世界中の開発者コミュニティによって共同開発・改良されるケースが一般的です。開発プロセスがオープンであるため、バグの発見やセキュリティの脆弱性への対応が迅速に行われることが多く、信頼性や安定性が向上しやすいというメリットがあります。

代表的なOSSには以下のようなものがあります。

代表的なOSS

OSのOSS

Linux

オープンソースのオペレーティングシステム。1991年にリーナス・トーバルズ(Linus Torvalds)によって開発され、現在ではサーバやデスクトップPC、モバイルデバイス、組み込みシステムなどで使用されている。

Android

Googleが開発したモバイルデバイス向けのオープンソース型のオペレーティングシステム(OS)。スマートフォンやタブレットに加え、スマートウォッチ、車載システムにも採用されている。

プログラミング言語のOSS

Java

オブジェクト指向のプログラミング言語であり、1995年にサン・マイクロシステムズ(※2025年4月時点、Oracleが管理)によって開発された。JVM(Java Virtual Machine、Java 仮想マシン)上で動作する点が特徴。

PHP

HTMLに埋め込む型のサーバサイドのスクリプト言語であり、1994年にラスマス・ラードフ(Rasmus Lerdorf)によって開発された。Webサーバ上で動き、動的HTMLを生成する。

WebサーバのOSS

Nginx

高性能なWebサーバおよびリバースプロキシサーバ。リクエスト処理の高速化やサーバリソースの効率的な活用を促進することが可能。

Apache HTTP Server

安定性と信頼性が高く、現在も広く使用されているWebサーバ。モジュール構造により機能拡張が容易で、さまざまなOSで動作可能。設定の柔軟性も高く、小規模から大規模サイトまで対応する。

データベースのOSS

PostgreSQL

リレーショナルデータベース管理システム(RDBMS)。データをテーブル形式で管理し、SQL(Structured Query Language)を使用してデータの操作を行うソフトウェア。高度なデータ型や複雑なクエリのサポート、トランザクション処理など機能が充実しており、堅牢性と拡張性に優れる。

Cassandra

分散型NoSQLデータベース管理システム。データをキーとカラムの組み合わせで管理し、CQL(Cassandra Query Language)を使用してデータの操作を行うソフトウェア。高いスケーラビリティと耐障害性を持ち、大量のデータを高速に処理できる

フレームワークのOSS

Spring Framework

Java言語をベースにしたオープンソースのアプリケーションフレームワーク。DI(Dependency Injection)やAOP(Aspect Oriented Programming)といった概念を取り入れることで、柔軟性と拡張性の高いアーキテクチャを提供する。Spring MVCやSpring Bootなど豊富なモジュールを組み合わせることで、大規模から小規模までさまざまなWebアプリケーションの開発を効率化できる。

Ruby on Rails(通称:Rails)

Ruby on Rails は、Ruby言語で構築されたオープンソースのWebアプリケーションフレームワーク。開発スピードが速く、ライブラリ(機能拡張)が多岐にわたる。

CMSのOSS

WordPress

オープンソースのコンテンツ管理システム(CMS)。ブログや企業サイト、ポートフォリオ、ニュースサイト、ECサイトまで、幅広いウェブサイトを構築・運用できる。

EC-CUBE

日本で開発されたオープンソースのECサイト構築プラットフォーム。国内サポートを受けられ、カスタマイズの柔軟性が高い。

OSSとフリーウェアの違い

OSSとフリーウェア(フリーソフト)は、どちらも無料で使用できるという共通点があります。しかし、以下のような相違点があるため、実際に使用する場合は使い分けが必要です。

| 項目 | OSS(オープンソースソフトウェア) | フリーウェア(フリーソフト) |

|---|---|---|

| 個人利用 | 無料で利用でき、機能拡張や改良も可能。 |

無料で利用可能だが、機能拡張は難しいケースが多い。 |

| 企業利用 | 基本的に商用利用可能。ソースコードの変更や設定により、自社のシステム環境や用途に適した形で運用できる。 |

商用利用が限定される場合がある。 |

| カスタマイズ | ソースコードのカスタマイズにより自由に改良できる。 |

改良は不可能。開発元の提供機能に依存する。 |

| セキュリティ | 脆弱性発見時にはコミュニティによる早急な修正が期待できる。 |

脆弱性発見時の対応は開発元次第となる。 |

| 保守性 | コミュニティによる継続的な改善を期待できる。 |

開発元がサポートを中止すれば利用不可となる。 |

フリーウェアのソースコードは、多くの場合非公開です。そのため、ソースコードの監査や脆弱性チェックなどを利用者自身が行うことは基本的に困難となります。また、改良、再配布といった権利もフリーウェアでは制限されている場合もあります。ただし、フリーウェアは無料で使用でき、インストールしてすぐに目的の機能を利用できるという利便性があります。

一方で、OSSもインストール可能な実行ファイル(バイナリ)が提供されていることが多くすぐに利用できますが、ソースコードが公開されているため、必要に応じて機能の改良や拡張が可能である点が大きな違いといえるでしょう。

さらに、OSSは基本的に商用利用も認められているため、企業は高品質なソフトウェアを低コストで導入し、競争力を高めることが可能です。OSSは脆弱性対策やバグ修正、機能追加・拡張などを常に継続・維持するために、世界中の多くの開発者が参加するOSSコミュニティや開発元企業で開発しています。

このような背景から、OSSとフリーウェアは異なるソフトウェアといえるでしょう。

OSSのライセンス

OSSのライセンスは、条件に基づいて改変や再配布が可能です。ただし、全てのOSSが無条件に利用できるわけではありません。OSSの利用や改良、再配布を行う際の利用事項を定義したものがOSSライセンスであり、代表的なOSSライセンスには以下のようなものがあります。

※以下の記載は参考情報であり、詳細な法的解釈については専門家への相談を推奨します。

Apache License 2.0(アパッチライセンス2.0)

Apache License 2.0は、商用利用や改変、再配布が自由にできるライセンスです。ソースコードを公開する義務はありませんが、元の著作権表示やライセンス文は保持する必要があります。自由度が高く、多くの企業でも利用されています。

参考ページ(英語):Apache License, Version 2.0

MIT License(MITライセンス)

MITライセンスは、商用利用や改変、再配布が自由で、ソースコードを公開する義務もありません。ただし、元の著作権表示とライセンス文は保持する必要があります。

参考ページ(英語):The MIT License

BSD License(Berkeley Software Distribution License)

BSDライセンスは、MIT License と同様に自由度が高いライセンスです。商用利用や改変、再配布が可能で、ソースコードを公開する義務もありません。ただし、元の著作権表示やライセンス文は保持する必要があります。バリエーションとしては、2条項版(Simplified BSD License)、3条項版(New BSD License)、4条項版(Original BSD License)などがあり、いずれも比較的緩やかなライセンス要件を備えています。

参考ページ(英語):The 3-Clause BSD License

GPL(GNU General Public License)

GPLは、改変したソフトウェアを再配布する場合に、その改変部分を含むソースコードを同ライセンスで公開しなければならないライセンスです。商用利用は可能ですが、社外に配布する製品に組み込む場合は注意が必要です。

参考ページ(英語):GNU General Public License version 3

AGPL(GNU Affero General Public License)

AGPLは、GPLのルールに加えて、Webサービスなどネットワーク越しにソフトウェアを提供する場合にもソースコードを公開する義務があるライセンスです。つまり、クラウド上で提供するシステムに組み込んだ場合でも、改変部分のソースコードをユーザーに公開しなければなりません。SaaSなどでの利用には特に注意が必要です。

参考ページ(英語):GNU Affero General Public License version 3

MPL(Mozilla Public License 2.0)

MPLは、変更した部分のソースコードだけを公開すればよいライセンスです。元のコードを改変したファイルのみ公開し、それ以外の自社コードは非公開でも構いません。

参考ページ(英語):Mozilla Public License 2.0

多くの人々がOSSを選択する理由

オープンソースソフトウェア(OSS)が広く利用される主な理由は、自由度の高さとコストの低さです。

OSSは、基本的に改良や再配布が可能であり、ユーザーのニーズに応じてカスタマイズしやすいという特徴があります。また、ライセンスの規約の範囲内であれば、企業や個人が迅速に必要な機能の追加や最適化を進めることができます。

さらに、導入コストを抑えられるうえ、世界中の開発者が参加するコミュニティによる継続的なサポートを受けられる点も、OSSが選ばれる大きな要因です。OSSのメリットについては、次の章で解説します。

OSSが企業にもたらす6つのメリット

OSSを利用するメリットについて、最初に「コスト削減」を思い浮かべる方もいるでしょう。しかし、OSSが企業にもたらすメリットはコスト削減以外にもあります。この章では一般的なOSSのメリットについて見ていきましょう。

-

信頼性

ソースコード公開によって、不正なプログラムや脆弱性などの確認(監査)を行うことが可能です。これによりソフトウェアの安全性や品質を客観的に評価できます。また、発見された脆弱性やバグに対してもいち早く修正を行える点はメリットといえるでしょう。

- メリット

- ソースコードの信頼性

-

安定性

開発者や企業が著作権を所有し、利用や改変に制限がある商用ソフトウェアでは、サポート打ち切りなどによるアップグレードや別製品への移行が必要なケースがあります。しかし、OSSではソースコードが公開されているため、公式のサポートが終了しても開発者やコミュニティが独自にメンテナンスを続けることが可能です。

- メリット

- 長期間の安定利用

-

監査能力

OSS利用メリットとして、あまり知られていないメリットが監査能力です。公開されないソースコードではどのようなプログラムが動作をしているのか監査をする事はできません。仮にバグ・脆弱性があったとしても開発したベンダー以外は確認および修正を行うことができません。

- メリット

- 監査可能なソフトウェア

-

柔軟性と自由

OSSは標準規格に基づいて開発されることが多いため、結果として多数のプロトコルおよびAPIを活用できます。そのため、システム間連携やプラグインの開発、ソースコードの修正も行いやすいといえるでしょう。また、既存システムとの連携やスマートデバイス対応、将来に備えたIoTやM2Mの対応といった、さまざまな業務や市場の変化に柔軟に対応可能です。

- メリット

- 既存システムを有効活用(エコシステム)し、変化するさまざまな事情に対して柔軟対応

-

コスト

OSSのライセンス費用は無償となります。そのため、一般的なソフトウェアを利用するときに発生するライセンス管理に関連したコストの軽減や、ライセンス違反のリスクを抑えることができます。また、サポート打ち切りに伴う定期的なリプレイスの費用や工数も削減可能です。

- メリット

- システム導入から運用に関する統合的なコスト削減

-

サポートの選択

OSSのサポートには、大きく分けて「コミュニティ版OSSをサポートするサービス(コミュニティ版サポート)」と「サブスクリプション契約に基づくサポート(商用版サポート) 」の2種類があります。

コミュニティ版OSSは、導入から運用まで基本的に自己責任で行う必要があり、サポートも主にユーザーコミュニティやフォーラムを通じて提供されます。ただし、OSSベンダーやSI事業者が、コミュニティ版OSS向けに有償でサポートの提供や導入支援を行うケースもあります。

一方で、サブスクリプション契約に基づく商用サポート(いわゆるエンタープライズ版)では、バグ対応やセキュリティ脆弱性への迅速なパッチ提供、サポートレベル保証(SLA)、一部の法的リスクへの対応など、企業利用を想定したサポートがベンダーより提供されます。

システムの重要度や利用用途に応じて「コミュニティ版サポート」と「商用版サポート」を選択することが重要です。

- メリット

- システムによってサポートレベルを選択できる

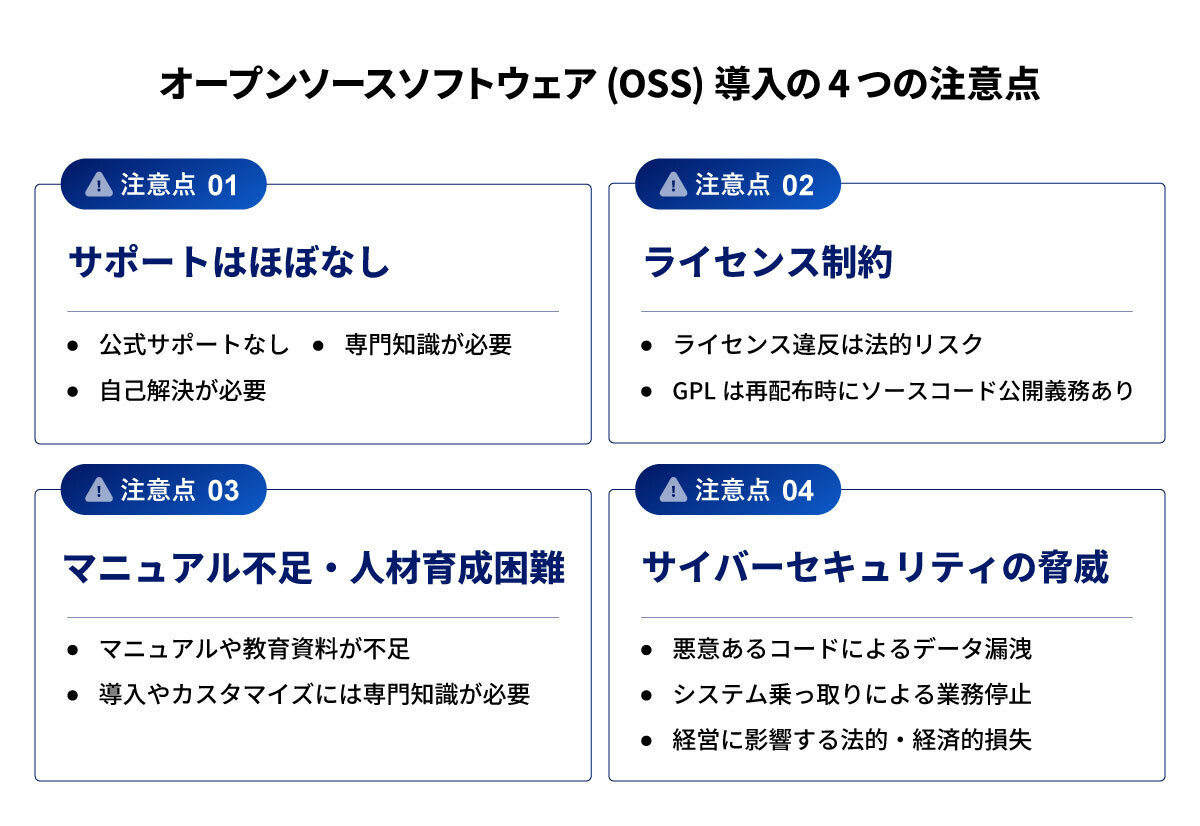

OSS導入の4つの注意点

OSSはコスト削減や柔軟なカスタマイズができますが、導入するには注意点があります。ここでは4つの注意点を解説します。

1.サポートがほぼない

OSSは、開発元ベンダーから公式なサポートが提供されないケースがあります。

そのため、トラブルが発生した際は、開発者コミュニティやフォーラムを活用し解決策を探す必要があります。また、自己責任でトラブルシューティングを行う場合もあるため、運用に関する知識やスキルが求められます。

商用版サポート(いわゆるエンタープライズ版)を利用すれば、ベンダーによるサポートを受けることができますが、基本的に有償となります。

2.ライセンスに準拠した使い方しかできない

OSSは主にApache License 2.0、MIT、GPLなどのライセンスに基づいて提供されています。そのため、ライセンス条件を守らない利用は、著作権侵害となり、法的責任を問われる可能性があります。

3.マニュアルがない場合が多く人材育成が難しい

OSSには、公式のマニュアルが整備されていないケースが少なくありません。そのため、導入やシステム設計時にノウハウ不足で設定や運用が難航する場合があります。例えば、導入時の初期設定やカスタマイズを行う場合は、専門的な知識が必要です。また、操作やトラブル対応に関する資料が少ないため、社内で専門的な知識を備えた人材育成が求められます。

4.サイバーセキュリティの脅威がある

OSSはソースコードが公開されているという特性上、脆弱性が発見されれば悪用される可能性がありますが、同時に多くの目でチェックされることでセキュリティが向上するという側面もあります。

ただし、特に注意すべきセキュリティリスクとして、ソフトウェアサプライチェーン攻撃があります。具体的には以下のような攻撃の例があります。

- マルウェア感染によるデータ漏洩:悪意あるOSSライブラリを導入することで、機密情報や顧客データが外部に流出するリスクが高まる

- システム乗っ取りとサービス停止:アップデートしていない脆弱なOSSを悪用されることで、攻撃者に管理権限を奪取され、業務システムが停止する可能性がある

- 法的・経済的な損失:データ漏洩やシステム障害によって、損害賠償請求や信頼失墜など、経営に直接影響を及ぼす事態に発展ケースがある

OSSの活用事例

地方自治体のOSS活用事例

徳島県では、自治体情報システムの最適化計画の一環としてOSS活用を推進しており、教育情報ネットワークや電子入札システムをLinuxサーバ上で稼働させ、データベースも一部でPostgreSQLやMySQLなどOSSを採用しています。

民間出身のCIOが中心となって庁内全体でOSSを前提とした調達方針に転換しており、今後はLAMP環境やLinux+Rubyなどを標準構成として新規開発を行う方針を示しています。

また複雑化しがちな要件を分割して発注し、地元IT企業が参入しやすい環境も整備。これにより、柔軟なシステム構築とコスト削減、地域IT産業の活性化につながっています。

情報・通信業でのOSS導入事例

OSSの認証基盤を導入した情報通信業企業は、少人数体制でも高信頼なセキュリティ対応を実現しました。

GitHub等から脆弱性情報を自動取得し、開発者自身が迅速に対応できる体制を構築。ビルドツールを活用して依存関係も効率的に管理できるようになりました。

OSS活用により、柔軟性・効率性・安全性を両立したソリューション提供が可能になっています。

参照元:経済産業省「OSSの利活用及びそのセキュリティ確保に向けた管理手法に関する事例集」

大手医療機器メーカーのOSS活用事例

大手医療機器メーカーでは、さまざまなアプリケーションに対応でき、将来のサービス追加にも柔軟に対応できる認証基盤が求められていました。

そこで、SAML、OpenIDなどの業界標準の認証プロトコルに対応しており、カスタマイズも容易なOSSの認証基盤を採用することで、サービス追加にも柔軟に対応できるようになりました。

また、OpenStandiaのオープンソース年間サポートサービスにより、リリース後もOSSの問い合わせや障害調査が可能となり、OSSを安心して利用できるようになりました。

OSS導入後の管理・セキュリティ対策事例

OSSの活用事例について、経済産業省商務情報政策局サイバーセキュリティ課が公開している「OSSの利活用およびそのセキュリティ確保に向けた管理手法に関する事例集」から抜粋し紹介します。

大手自動車メーカーの事例

大手自動車メーカーは、OSSのルールを社内で明確にし、部品を提供する企業(サプライヤ)を含めた全体でソフトウェアの管理を徹底する仕組みを作りました。

特に、OSSの適切な利用を保証するための業界基準をいち早く満たし、OSSのルール確認を簡単にするツールも共同開発しました。これにより、どのソフトウェアが使われているかを正確に把握し、ライセンス違反やセキュリティの問題を未然に防ぐことが可能に。

部品供給企業の信頼向上にもつながり、業界全体のOSSの適切な活用を後押ししています。

大手電気機器メーカーの事例

大手電気機器メーカーでは、OSSを使う際の基本ルールを定めながらも、各事業部が柔軟に対応できる仕組みを作りました。品質を維持しつつ、開発の自由度を確保することで、より良い製品作りを実現しています。

また、社内の専門チームがOSSのリストを定期的に更新し、セキュリティの問題が発生した際にはすぐに対応できる体制を整えました。この取り組みにより、各事業部がOSSを安心して活用できるようになり、開発のスピードが上がると同時に、法律や安全面のルールもしっかり守れるようになりました。

大手光学機器メーカーの事例

大手光学機器メーカーでは、納品直前のソフトウェアにOSSのルール違反が見つかったことをきっかけに、OSSの管理体制を大幅に強化しました。

社内に専門チームを作り、ソフトウェアの管理方法を統一し、社内外の関係者に向けた教育を充実させました。また、部品を提供する企業とも協力し、OSSの使い方が適切かどうかを事前に確認する仕組みを導入。その結果、OSSに関するトラブルを未然に防げるようになり、納品の遅れや法律違反のリスクが減少しました。さらに、OSSの正しい利用に関する社員の意識も高まり、安定した運用が可能になりました。

まとめ

OSS(オープンソースソフトウェア)は、ソースコードが公開されている自由に利用・改変・再配布できるソフトウェアです。低コストで開発が可能であり、信頼性や安定性が高く、柔軟なカスタマイズができる点がメリットです。企業では、Linux、Apache HTTP Server、PostgreSQL、Spring FrameworkなどのOSSが広く活用されており、開発効率の向上やコスト削減に貢献しています。

一方で、公式なサポートはなく、ライセンス遵守やセキュリティ対策が必要なため、適切な管理が求められます。導入時には、ライセンス確認や脆弱性管理、サポート体制の整備を行い、リスクを抑えながら活用することが重要といえるでしょう。

OpenStandiaサービス

OpenStandiaは野村総合研究所(NRI)が提供するオープンソースソフトウェア(OSS)利用の課題を解決する安心のワンストップサービスです。

OSS利用の課題を解決し、企業にもたらすOSSのメリットを感じていただくためのさまざまなサポート&サービスメニューをご用意しています。